10月26日(日)、札幌市民交流プラザ・SCARTSコートにて、アートと科学を融合した探究プログラム「あかさかな」の初回授業が開催されました!

本プログラムは、北海道大学CoSTEPとSCARTSの共同プロジェクトとして実施され、「魚」をテーマに、海の環境問題や生態、社会との関わりを多角的に探究していくものです。

あかさかなとは

アートと科学の視点から「魚」を入り口に、海の環境問題や漁業にまつわる社会課題を探る探究プログラムです。このプログラムでは、すぐに答えを求めるのではなく、「なぜ?」「どうして?」と問いを生み出す力を育みます。

また、プログラムを通して世界のしくみや人間社会とのつながりに目を向け、近年注目される「リジェネラティブ(環境再生)」という考え方についても学びます。

SCARTS × CoSTEP アート&サイエンスプロジェクト

札幌文化芸術交流センター SCARTS と、北海道大学大学院教育推進機構オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)は共同で、アートの創造性と科学的な探究に触れながら世界を広げる学びの場をつくることを目指しています。

このプロジェクトでは、社会的関心の高い科学的トピックをテーマに、アーティストが探究活動を行ったり、ワークショップ用のツールを開発したりするなど、さまざまな実験的な取り組みを展開しています。

午前の部|オリエンテーションとアイスブレイク

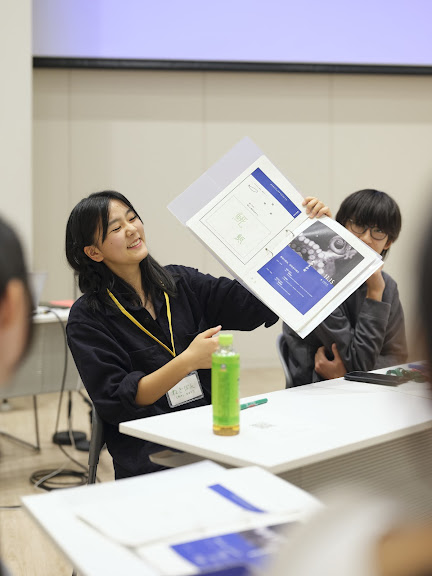

午前中は、北海道大学CoSTEPの奥本素子准教授によるオリエンテーションからスタート。

プログラムの目的や探究ノートの使い方について説明がありました。

アイスブレイクでは、魚へんに自由な言葉を組み合わせて“オリジナルの魚漢字”を作成。

「魚+光=チョウチンアンコウ」「魚+死=ホッチャレ」など、高校生ならではのユニークな発想に笑顔が広がりました。

午後の部|聴覚から海を感じる「NOISECOLOGY」

午後は、アーティストユニットOTOMONO(ステファノ&齋藤悠)によるワークショップ「NOISECOLOGY(ノイズコロジー)」を実施。

まずは聴覚についてのミニレクチャーの後、実際に魚の鳴き声や、海中での音の変化を聞き比べました。生徒たちは、魚や猿が何匹鳴いているのか聞き分けるクイズに挑戦。また、船や工事、地震など“海中騒音”が生物に与える影響について考察を深めました。

体験型パフォーマンス|“魚”になって感じる海の世界

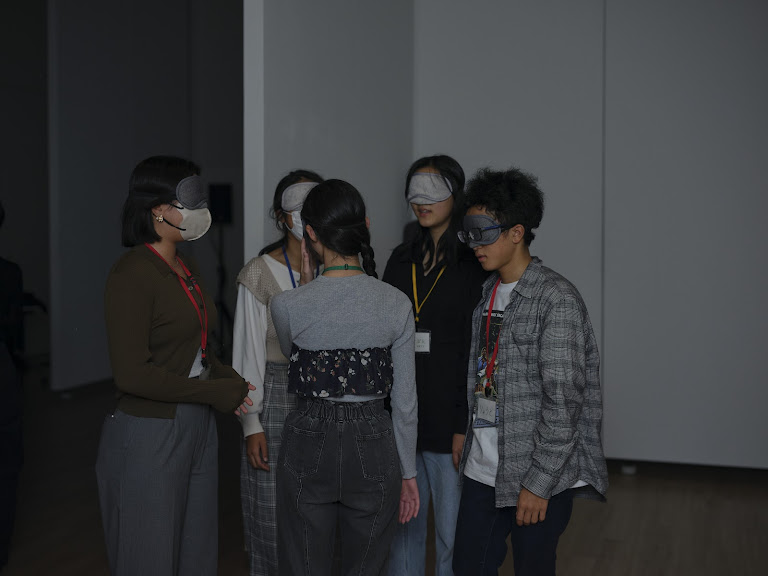

最後のパフォーマンスでは、会場全体が海のような迷路に変わりました。

生徒たちはペアを組み、「魚」になりきります。

一方がアイマスクを着用し、離れた場所から互いに決めた“声の合図”を出し合いながら、声のする方向を頼りに相手を探します。

大人たちがスマートフォンの音源を使って船や工事の音を流す中、アイマスクをした魚役の生徒は聴覚だけを頼りにパートナーを探し出します。見事にたどり着けたときには歓声が上がり、同時に「海の音の多さ」や「海中騒音の深刻さ」を身をもって感じる時間となりました。

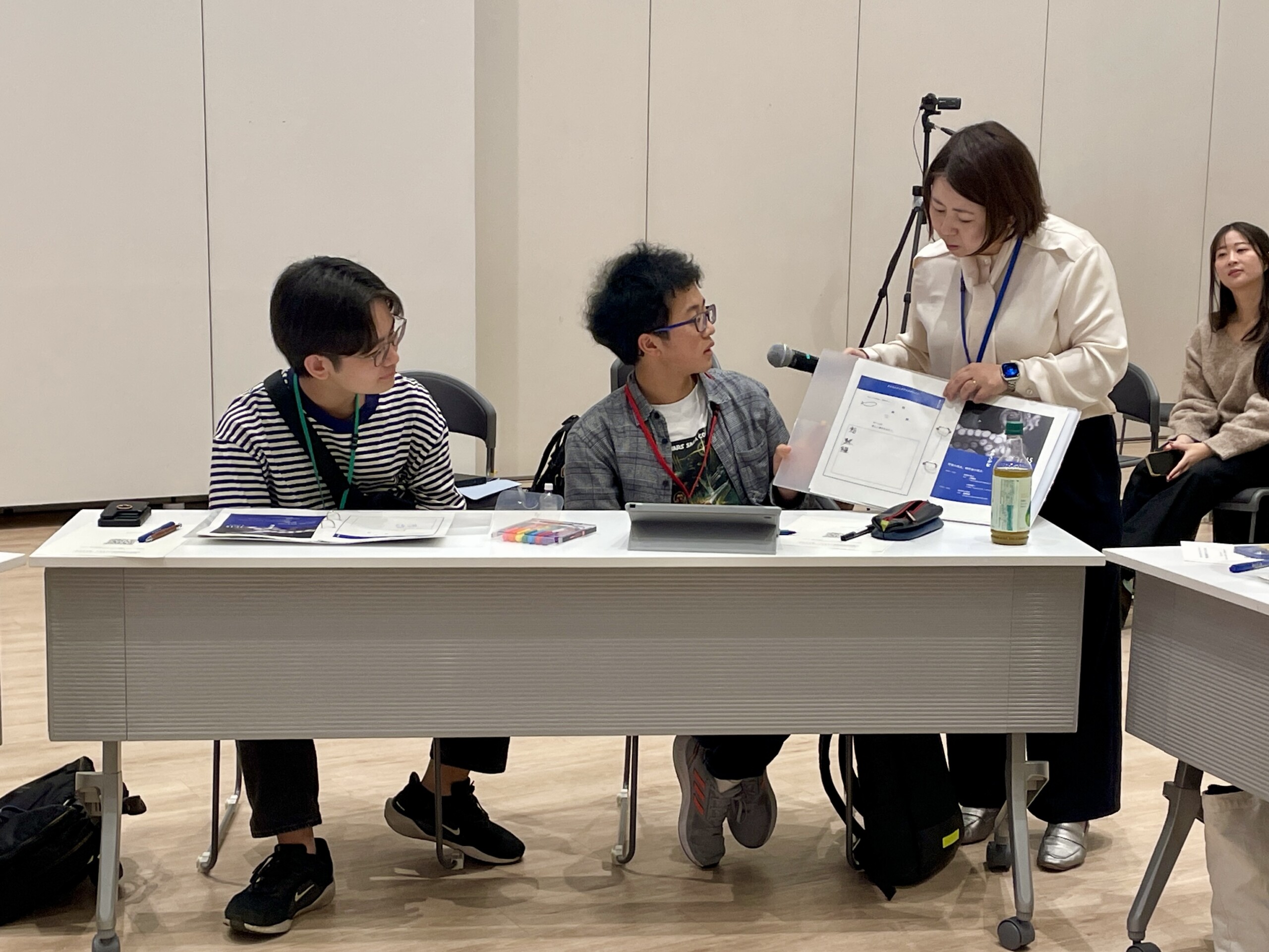

ディスカッション|音の向こうにある世界を考える

最後のディスカッションでは、

「魚になってみて、海中のうるささや大変さを実感した」

「海中騒音が魚に与える影響の大きさを知って驚いた」

など、生徒たちがそれぞれの言葉で学びを振り返りました。

今後の展開

「あかさかな」プログラムは今後も続き、11月には漁業関係者や研究者から“現場の視点”を学ぶ回も予定されています。

アートと科学、そして人と自然のつながりを通して、海を新しい角度から見つめ直す探究が進んでいきます。

ご興味のある方は、ぜひご連絡お待ちしております!